Sesiones

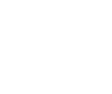

“Plinio en las dos orillas. La historia natural de los dos orbes en la mirada de Francisco Hernández”

|

Imparte |

Dr. José Pardo-Tomás (Institución "Milà i Fontanals, CSIC-Barcelona) |

|

Comenta |

Dra. Angélica Morales (CEIICH-UNAM). |

RESUMEN

En la historiografía acerca del impacto de la globalización ibérica sobre el régimen de saberes del Occidente europeo, parece afianzarse en los últimos tiempos la tendencia a poner de relieve el protagonismo de una vía de producción de conocimiento basada sobre todo en la experiencia directa con el mundo natural extraeuropeo y con los saberes de las culturas que lo habitaban.

En la historiografía acerca del impacto de la globalización ibérica sobre el régimen de saberes del Occidente europeo, parece afianzarse en los últimos tiempos la tendencia a poner de relieve el protagonismo de una vía de producción de conocimiento basada sobre todo en la experiencia directa con el mundo natural extraeuropeo y con los saberes de las culturas que lo habitaban.

Así, se han ido reivindicando para una historia renovada de los saberes en la Edad Moderna el papel de agentes, instrumentos y materiales muy diversos, hasta ahora mayoritariamente ignorados por el relato tradicional al respecto de estos temas.

Es innegable el atractivo que ha tenido y tiene una parte considerable de la producción historiográfica derivada de este amplio programa de renovación. Sin embargo, el éxito de la propuesta ha llevado en ocasiones a una reiteración de los mismos conceptos y las mismas asunciones aplicadas –con escasa originalidad y ambición innovadora– a un estudio de caso tras otro. El riesgo de la saturación está en alza y ello puede conllevar una indeseable reacción de regreso a una visión teleológica, jerarquizante y etnocéntrica, que en realidad nunca acabó de desaparecer, ni en el ámbito académico ni en el de la divulgación histórica más comercial.

Una vía eficaz de minimizar ese riesgo podría ser la de volver la mirada a actores y materiales emblemáticos de esa construcción historiográfica reciente, pero con la intención de desentrañar las contradicciones, limitaciones y obstáculos inherentes al conocimiento que construyeron, basado en esa reivindicada experiencia directa.

El primer paso de esa estrategia podría consistir en volver a evaluar el peso que la peculiar relectura que el humanismo renacentista hizo de la cultura clásica greco-latina tuvo en el bagaje cultural con el que estos actores recopilaron, elaboraron y comunicaron sus materiales derivados de su contacto con las culturas y el mundo natural no europeo.

A través del análisis de los comentarios que Francisco Hernández escribió –tanto en España como en México– a su traducción de la Naturalis historia de Plinio, propongo reflexionar acerca de los obstáculos epistemológicos y las tensiones –intelectuales, pero también políticas– que esos comentarios reflejan, así como de las estrategias discursivas puestas en marcha para intentar hacerles frente.

_

José Pardo-Tomás es Doctor en Historia por la Universidad de Valencia y, desde 1994, Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades, sita en Barcelona (España). Ha sido investigador invitado en diversas universidades y centros de investigación de Italia, Alemania, Francia, Portugal, Estados Unidos y México. Ha dirigido varios proyectos de investigación dedicados a temas de historia cultural de la medicina y de la ciencia de los siglos XVI al XX, sobre los que ha publicado más de un centenar de libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, además de un buen número de publicaciones de divulgación de historia de la medicina y de la ciencia, europea y latinoamericana.

Angélica Morales Sarabia es Doctora en Historia (FFyL-UNAM). Actualmente es investigadora del Programa de Historia de la Ciencia en el CEIICH-UNAM y maestra en la FCPyS-UNAM, donde imparte cursos de Sociología histórica e Historia social moderna y contemporánea, además de un cursillo sobre historia de la medicina e historia de la botánica. Entre sus temas de investigación destaca la historia de la medicina, historia natural y las expediciones botánicas (siglos XVI-XIX). Ha publicado diversos artículos, capítulos de libros, ha coordinado libros y en 2015 publicó el libro de su autoría La consolidación de la botánica mexicana. Un viaje por la obra del naturalista José Ramírez (1852-1904).

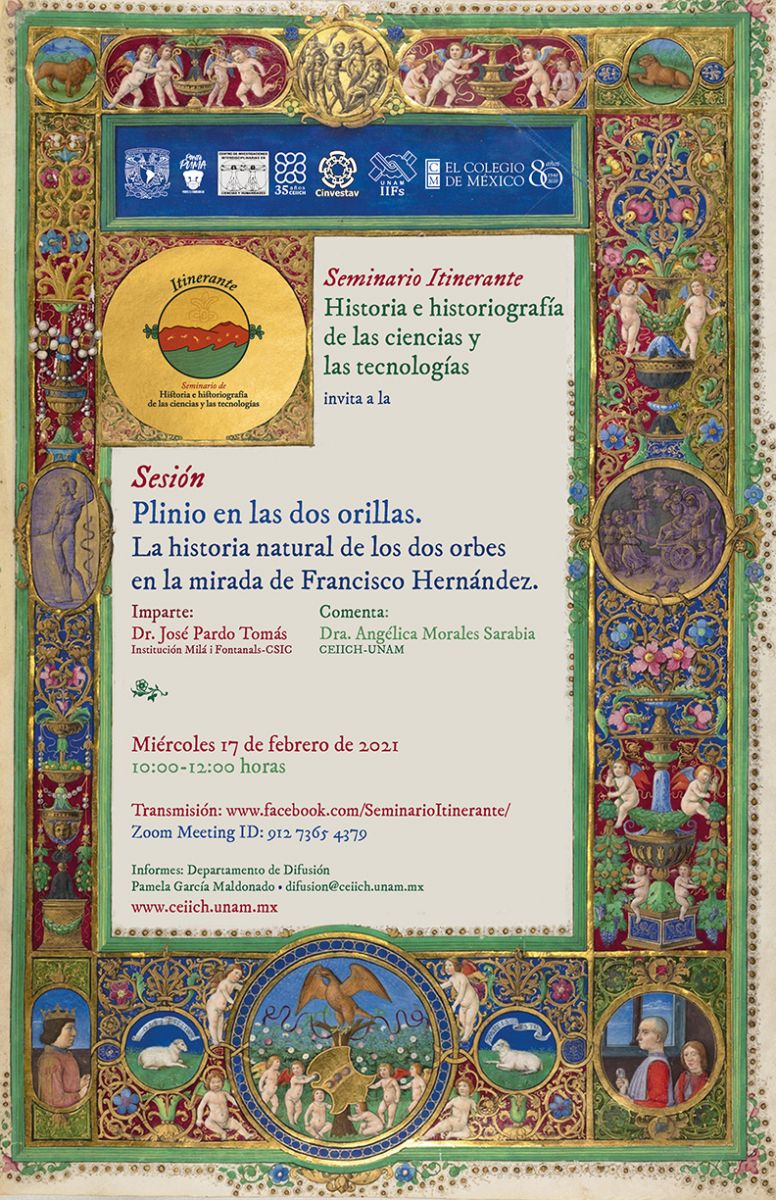

"Expertos del día a día. Estudiar, intervenir y forjar la "comunidad indígena" desde el "campo" etnográfico (México, 1940-1960)"

|

Imparte |

Dra. Paula López Caballero (CEIICH-UNAM) |

|

Comenta |

Dra. Irina Podgorny (CONICET, Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina) |

RESUMEN

En esta sesión me propongo presentar un primer proyecto del libro que estoy empezando a concebir, lo cual me daría la oportunidad de reunir toda mi información y formular un argumento que comprenda los distintos temas investigados. A continuación, una síntesis muy inicial de dicho argumento.

En esta sesión me propongo presentar un primer proyecto del libro que estoy empezando a concebir, lo cual me daría la oportunidad de reunir toda mi información y formular un argumento que comprenda los distintos temas investigados. A continuación, una síntesis muy inicial de dicho argumento.

Me interesa atender tres problemas analíticos. En primer lugar, la historia de la disciplina antropológica sigue elaborándose, en gran medida, como una historia de las ideas y de las instituciones. De tal suerte que, a pesar de su centralidad para esta disciplina, el trabajo de campo ha recibido relativamente poca atención. Algo similar ocurre con la historia de las políticas indigenistas pues sólo recientemente se ha empezado a examinar la vida y los proyectos institucionales (por ejemplo del Instituto Nacional Indigenista) desde sus prácticas, generalmente más contradictorias y heterodoxas que las representaciones lisas y coherentes de las retóricas oficiales. Por último, la investigación sobre los pueblos indígenas no se ha interesado suficientemente en el rol performativo que pudo tener el Estado –entendido como un campo social y político– en la conformación de un “sujeto indígena nacional” con un conjunto de atributos reconocibles, que debía ser transformado y/o conservado.

El objetivo de este libro es tejer en un mismo gesto analítico estos tres problemas: evolución de la disciplina antropológica, desarrollo de la política indigenista y consolidación de un sujeto indígena nacional. El eje que permite conectarlos es el estudio de los espacios, materialidades, objetos, cuerpos, interacciones, “culturas de trabajo” etc., que pueden reconstruirse sobre los distintos trabajos de campo etnográficos e indigenistas de las décadas de 1940 y 1950. Para ello me apoyo en un corpus de diarios de campo que he ido recolectando en distintos archivos de México y de Estados Unidos, de investigadores como Franz Blom, Julio de la Fuente, Ricardo Pozas, Calixa Guiteras, Rodolfo Stavenhagen, Susan Drucker y Guillermo Bonfil Batalla. Igualmente, utilizo correspondencias, reportes de trabajo para el INI, fotografías.

La hipótesis general es que la introducción del trabajo de campo de larga duración supuso un cambio estructurante en los tres ámbitos que me interesan: para la antropología, se abrió la posibilidad de hacer de la vida cotidiana de los habitantes rurales un objeto de estudio. Pero dado el vínculo que fue construyéndose entre antropología e indigenismo, el “campo” etnográfico, no es solo un ámbito de recolección de evidencia, sino también un espacio de intervención y transformación social, dirigidas desde el Estado. En efecto, las técnicas de acceso a las localidades desarrolladas por la antropología fueron condición para la “entrada” de las políticas indigenistas a una escala que hasta entonces era inaccesible para el Estado (la “comunidad indígena”). Y, por último, puede documentarse un desplazamiento en la manera de concebir al sujeto indígena, ya no como remanente del pasado sino como sujeto transformable, en tanto miembro de su comunidad indígena. Esta redefinición del sujeto social indígena resultó afín a las retóricas desarrollistas que comenzaron a dominar en esa época a escala internacional, tal vez incluso antecediéndolas.

Dicho de manera llana, entonces, busco hacer una historia del trabajo de campo antropológico como un sitio de observación privilegiada para una historia de los regímenes nacionales de alteridad.

_

Paula López Caballero es Historiadora y antropóloga, investigadora del Centro de Investigación Interdisciplinaria de la UNAM. Su libro “Indígenas de la nación”, se publicó en Francia en 2012 y por el Fondo de Cultura Económica en 2017. Sus últimas publicaciones incluyen la co-dirección de dos libros colectivos: “Beyond alterity. Destabilizing the indigenous subject in Mexico”, (Universidad de Arizona, 2018); y “Regímenes de Alteridad” (publicado en Francia en 2016), publicado en México, Colombia y Argentina (2019). Por último, el artículo “Domesticating Social Taxonomies” publicado en la revista “Hispanic American Historical Review” (2020). Actualmente elabora una investigación histórica sobre el “campo” etnográfico, como un sitio clave de observación tanto de las prácticas científicas antropológicas como de la puesta en ejecución de la política indigenista y, finalmente, de la progresiva definición institucional de un sujeto indígena. Su trayectoria fue reconocida en 2017 con el Premio Universidad Nacional para jóvenes en investigación en Humanidades.

Irina Podgorny es Historiadora de la ciencia. Lic. en Antropología y Doctora en Ciencias Naturales (Universidad Nacional de La Plata, Argentina). Es Investigadora Principal del CONICET en el Archivo Histórico del Museo de La Plata. Sus líneas de investigación incluyen historia de la ciencia y la medicina, museos de historia natural, e historia de colecciones paleontológicas y arqueológicas, campos en los que ha publicado extensamente en español y en inglés. Ha ofrecido múltiples cátedras visitantes en Francia, Estados Unidos y ha sido investigadora asociada del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia (Berlín, 2009-2010) y del Instituto Internacional de Investigación de Técnicas Culturales y Filosofía de los Medios (Weimar, 2013). Es Presidente de la Earth Science History Society (2019-2020) y desde este año es miembro del Consejo de la History of Science Society (HSS). Fue acreedora de los Premios Estímulo de la Fundación Bunge y Born (2001), Houssay de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación en el área de Historia y Antropología (2003), la Beca Félix de Azara (2007), Newberry Library Fellowship (2008), Georg-Forster Research Award (2013) y Alumni Initiative Award de la Fundación A. von Humboldt.

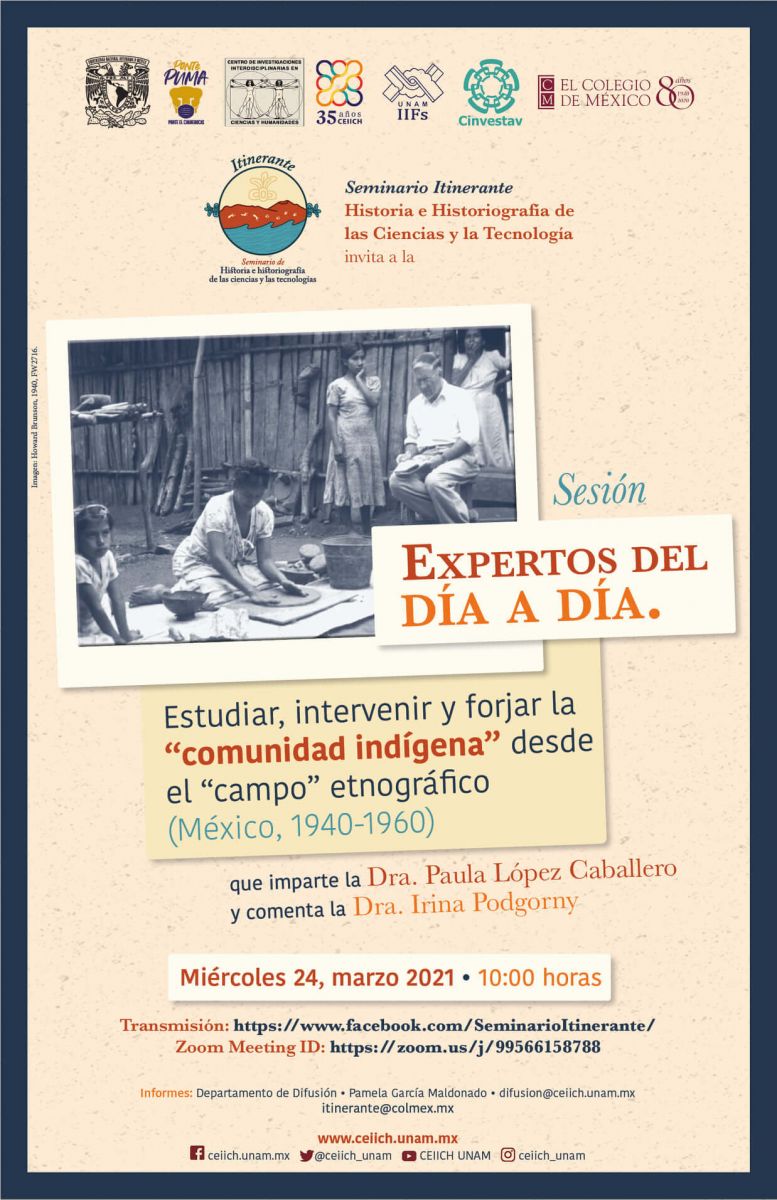

"De Caelo americano. Concepciones celestes y terrestres del primer impreso cosmográfico del Nuevo Mundo"

|

Imparte |

Dr. Omar Rodríguez Camarena (Facultad de Ingeniería, UNAM) |

|

Comenta |

Dra. Nydia Pineda de Ávila (University of California San Diego) |

RESUMEN

RESUMEN

RESUMEN

Se pretende ofrecer un panorama general de los planteamientos cosmográficos, esto es, de las nociones celestes y geográficas, del primer texto de filosofía natural impreso en el Nuevo Mundo, la "Physica speculatio" (México, 1557), de Alonso de la Veracruz, principalmente de su libro Sobre el cielo. De manera general, se busca investigar cuál era la noción del mundo, tanto celeste como terrestre, desarrollada en este texto fundacional así como si era totalmente fiel a la tradición o incorporaba novedades en ambos ámbitos del conocimiento y en qué consistían estas innovaciones.

La obra de Alonso de la Veracruz tenía en principio como finalidad introducir en el medio intelectual novohispano, más específicamente en la naciente Universidad de México, los saberes de la Europa de la época aprendidos por Alonso en la Universidad de Salamanca. Por nuestra parte, nos centraremos en su libro "Sobre el cielo" cuya primera edición incorpora el tratado "De Sphera" del siglo XIII de Campano de Novara. Tanto en la obra de Campano como en la de Alonso se presentan las nociones escolásticas tradicionales sobre los cielos pero también algunos planteamientos alternativos, por ejemplo, sistemas celestes alternativos al tolemaico. Alonso plantea una concepción realista de las esferas celestes con epiciclos y excéntricos, en una época en la que se ha planteado que predominaba la intención de simplemente “salvar las apariencias”. De igual forma, recupera la distinción entre la generación y corrupción terrestres y la incorruptibilidad celeste pero no la explica mediante una diferencia material como los aristotélicos sino que llega a afirmar, de manera innovadora, que tanto lo terrestre como lo celeste se componen de la misma materia primordial.

La obra de Alonso de la Veracruz no solamente introduce por primera vez la filosofía natural a un nivel universitario en el Nuevo Mundo sino que sus planteamientos volvieron a cruzar el Atlántico al ser reimpresa su obra en tres ocasiones en Salamanca en 1562, 1569 y 1573 con importantes incorporaciones en cuestiones geográficas a partir de la edición de 1569 cuando su autor se encontraba en la península ibérica. Así, refiere la altitud de diversos puntos a lo largo de ambas costas americanas y la distancia entre ellos. De igual forma, menciona la travesía por el Estrecho de Magallanes así como el posterior descubrimiento de la ruta del tornaviaje de Filipinas a Acapulco, información que cuestiona la interpretación que plantea el carácter secreto de la cosmografía hispánica de la época. De igual forma, es interesante contrastar la postura republicana y de defensa del indígena que Alonso desarrolló en otros textos con la ciencia hispanoamericana de su momento a la que se le ha atribuido un carácter imperial.

De manera general, mediante su libro "Sobre el cielo", Alonso no sólo difundió el saber europeo en América sino que también llegó a plantear algunas innovaciones a los planteamientos celestes de su época. Así mismo en cuestiones geográficas recuperó las novedades de las exploraciones en el Nuevo Mundo, e incluso en Asia, las cuales dio a conocer mediante su obra en Europa. De esta manera, nuestro autor no retoma de manera pasiva el saber europeo sino que lo cuestiona y reconsidera, tanto en cuestiones celestes como terrestres, a partir de tradiciones alternativas así como de los nuevos descubrimientos geográficos. Consideramos importante recuperar el papel y posible repercusión de la obra de Alonso de la Veracruz en un momento en que la nueva imagen del mundo se estaba conformando. Así mismo puede aportar luz para caracterizar de mejor manera el tipo de saber que se estaba generando en el ámbito iberoamericano, el cual se ha llegado a plantear como los inicios de la ciencia moderna.

___

Omar Rodríguez Camarena es profesor de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Ingeniería (UNAM). Es Ingeniero civil (UNAM) e Historiador (ENAH). Tiene una maestría en Filosofía de la Ciencia (UNAM), un máster en Filosofía, Ciencia y Valores (UNAM y la Universidad del País Vasco) y es doctor en Filosofía de la Ciencia (UNAM). Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales y publicó un libro sobre la historia de la ingeniería civil en México. Sus intereses de investigación se centran principalmente en la historia y filosofía de la ciencia, de la ingeniería y de la tecnología. Ha estudiado la transición del pensamiento medieval al moderno recuperando el papel del humanismo renacentista así como las particularidades del pensamiento iberoamericano especialmente en el caso de las concepciones cosmológicas. Más específicamente, se ha interesado en la introducción de las nociones europeas acerca de los cielos en la Nueva España y cómo se fueron modificando con el paso del tiempo, analizando, de igual forma, los cambios epistemológicos que se fueron presentando en la justificación de dichas ideas sobre los cielos.

Nydia Pineda de Ávila es Profesora Asistente en el Departamento de Historia en University of California, San Diego. Es doctora en Estudios Ingleses y Maestra en Estudios del Renacimiento y la Modernidad Temprana por Queen Mary University of London, y realizó una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha sido investigadora invitada en la Universidad Ca’ Foscari, Venecia y en la John Carter Brown Library en Providence, Rhode Island, donde fue co-curadora de la exposición digital "Constellations: Reimagining Celestial Histories in the Early Americas". Ha impartido clases en Brown University, Queen Mary University of London y el Posgrado en Filosofía de la Ciencia-UNAM. Su trabajo aborda el entrecruzamiento entre instrumentación, creencias, prácticas y política en la experiencia de la observación celeste en la Modernidad Temprana. Asimismo, su investigación se pregunta por la creación circulación de discursos visuales y textuales de saberes celestes en la Modernidad temprana.

"Naturaleza peregrina: conocimiento sobre la fauna y la flora del Nuevo Mundo en las obras de los cronistas oficiales"

|

Imparte |

Dra. Flávia Preto de Godoy (Instituto Federal de São Paulo, Brasil) |

|

Comenta |

Dr. Thomás Haddad (Universidad de São Paulo, Brasil) |

RESUMEN

RESUMEN

RESUMEN

Desde 1492, fueron elaboradas diferentes narrativas para dar respuesta al desafío cognitivo que el Nuevo Mundo representaba para el pensamiento occidental. Entre ellas, se encuentran los relatos y las descripciones elaboradas por diferentes agentes que, impulsados por motivaciones diversas, observaban y buscaban explicaciones para el territorio recién descubierto. Una parte de este conjunto de narrativas fue producida bajo los auspicios de la Corona española, mediante la creación del cargo de Cronista Oficial de Indias (1571). Las crónicas sobre el continente americano producidas por estos oficiales, aunque siguieron modelos existentes, trajeron nuevos elementos, objetos y géneros que los distinguieron de obras que llevaban la misma denominación (crónicas oficiales), pero que abordaban temas relacionados con el Viejo Mundo. Entre los nuevos géneros se encontraba la Historia Natural, un campo de conocimiento ausente de las historias oficiales de los reinos europeos, que, sin embargo, cumplió la función de auxiliar una conquista epistémica del continente. Al escribir sobre los elementos naturales del Nuevo Mundo, los cronistas oficiales se enfrentaron a un importante obstáculo cognitivo: la distancia. Los diversos ocupantes del cargo, entre los siglos XVI y XVII, nunca estuvieron en las Indias Occidentales y, para cumplir con sus obligaciones, debieron crear mecanismos capaces de recolectar la información, volviéndose necesarios para la elaboración de una historia natural del Nuevo Mundo. En este trabajo analizaré las estrategias y los mecanismos utilizados por los cronistas oficiales de Indias -en el período comprendido entre 1570 y 1620- para construir el conocimiento sobre la naturaleza americana presente en sus obras. Se pretende mostrar cómo la distancia fue fundamental para la constitución de una cultura epistémica propia que caracterizó la historia natural presente en las crónicas oficiales de Indias.

___

Flávia Preto de Godoy es Doctora en Historia Social por la Universidad de São Paulo (USP - Brasil). Actualmente es profesora de Historia en el Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Investiga temas relacionados a la Historia de la América Colonial, cultura escrita y la Historia de la Ciencia, con énfasis en las crónicas oficiales e Historia Natural. Su tesis, "Natureza Peregrina: a fauna e a flora das Índias Ocidentais nas crônicas oficiais hispânicas (1570-1620)", recibió el premio de mejor tesis por la Sociedade Brasileira de História da Ciência en 2018.

homás Haddad es doctor en ciencias y profesor en la Universidad de São Paulo (USP, Brasil). En 2020, fue long-term fellow en la John Carter Brown Library, donde fue profesor invitado de historia de la ciencia colonial para estudiantes de la Brown University y co-curador (junto con Nydia Pineda) de la exposición "Constellations: Reimagining Celestial Histories in the Early Americas". Desde 2017 es vicepresidente de la Science and Empire Commission de la Division for the History of Science and Technology (DHST/IUHPS), y fue el editor de la "Revista Brasileira de História da Ciência" de 2014 a 2020. Además de artículos y capítulos sobre la historia de los saberes celestes, publicó el libro "Maps of the Moon: Lunar Cartography from the Seventeenth Century to the Space Age" (Brill, 2019)

"Retrato del Mezquital. Antonio Rodríguez y la imagen del otomí en la modernización del campo mexicano a mediados del siglo XX"

|

Imparte |

Dra. Haydeé López (DEH-INAH) |

|

Comentan |

Dr. Adolfo Olea Franco (UAM-Xochimilco)

Dr. Luis Felipe Lomelí (Universidad de Kansas) |

RESUMEN

RESUMEN

RESUMEN

Francisco de Paula Ontiveros (1908 -1993), miembro del Partido Comunista Portugués, llegó a México en 1939 como refugiado bajo el pseudónimo de Antonio Rodríguez, y se integró rápidamente al trabajo periodístico en diversos medios impresos de la capital mexicana. En 1952 publicó lo que se convertiría en uno de sus trabajos más recordados: "La nube estéril. Drama del Mezquital". Esta novela, publicada por las Ediciones Amigos del Café París, fue ilustrada por el ya por entonces reconocido Fernando Castro Pacheco. La historia narra los avatares de un joven que, tras estudiar en un internado para indígenas en la capital, regresa a su poblado de origen y lucha por mejorar las condiciones de vida de sus paisanos y, sobre todo, por resolver el conflicto centenario que ha confrontado a su comunidad con el pueblo vecino por la carencia de agua. Aparentemente la novela fue un éxito: fue montada como ballet en el Palacio de Bellas Artes al año siguiente, y se tradujo al checo y al ruso en 1954, al alemán en 1962, y en México se ha reeditado al menos siete ocasiones, además de ser traducida al otomí.

Para los estudiosos del Mezquital y los pobladores de este Valle, esta novela es una fiel descripción de la realidad de los otomíes de mediados del siglo, así como una denuncia (derivada de la ideología política de Rodríguez) sobre sus precarias condiciones de vida, por lo que, a casi 70 años de su edición original, ha impactado de manera importante en la reconfiguración de la identidad otomí. Y si bien sabemos que Rodríguez basó su novela en un viaje que realizó al Valle del Mezquital para dos fotorreportajes que publicó un poco antes en los seminarios "Hoy" y "Mañana", no contamos con un análisis al respecto.

En este sentido, aquí propongo una lectura conjunta de los trabajos periodísticos y literario de Rodríguez, a la luz del material fotográfico inédito de este periodista (hoy resguardado sin identificación en el Archivo Fotográfico de Etnografía-MNA), con la finalidad de desentrañar su escritura y, sobre todo, el espacio histórico que los albergó y motivó. Sin que contemos con acceso al archivo personal de este periodista, todo este material constituye una ventana para indagar en la subjetividad de su obra, así como en los anhelos y las preocupaciones de mediados del siglo pasado, espacios en los que ideologías aparentemente contradictorias (comunismo, capitalismo y cristianismo) y el periodismo, el arte, la literatura, la política económica y la academia antropológica, se entrecruzan en el proceso de la interpretación de la identidad indígena otomí.

- - -

Haydeé López es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH (desde 2012) y profesora de la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM, es miembro de las redes de investigación Interindi y RINEPI. Es arqueóloga por la ENAH y doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Recibió la medalla Alfonso Caso (UNAM, 2010) y el premio Edmundo O’Gorman (INAH, 2011). Ha realizado exploraciones arqueológicas en la Ciudad de México y el estado de Hidalgo y, a la vez, se ha enfocado a la investigación histórica de las disciplinas arqueológica y antropológica en México. Es autora de diversos artículos y capítulos científicos, y ha publicado los libros "Los estudios histórico-arqueológicos de Enrique Juan Palacios" (INAH, 2016), y "En busca del alma nacional. La arqueología y la construcción del origen de la historia nacional en México (1867-1942)" (INAH, 2018); así como coeditado las obras colectivas "Huichapan. Tres momentos de su historia" (Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, 2014), "Identidad y Territorio en la Teotlalpan y la Provincia de Jilotepec" (Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, 2016) y "Entramados en el Mezquital. Treinta años de investigaciones interdisciplinarias del Proyecto Valle del Mezquital" (INAH, 2020). Actualmente es nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores.

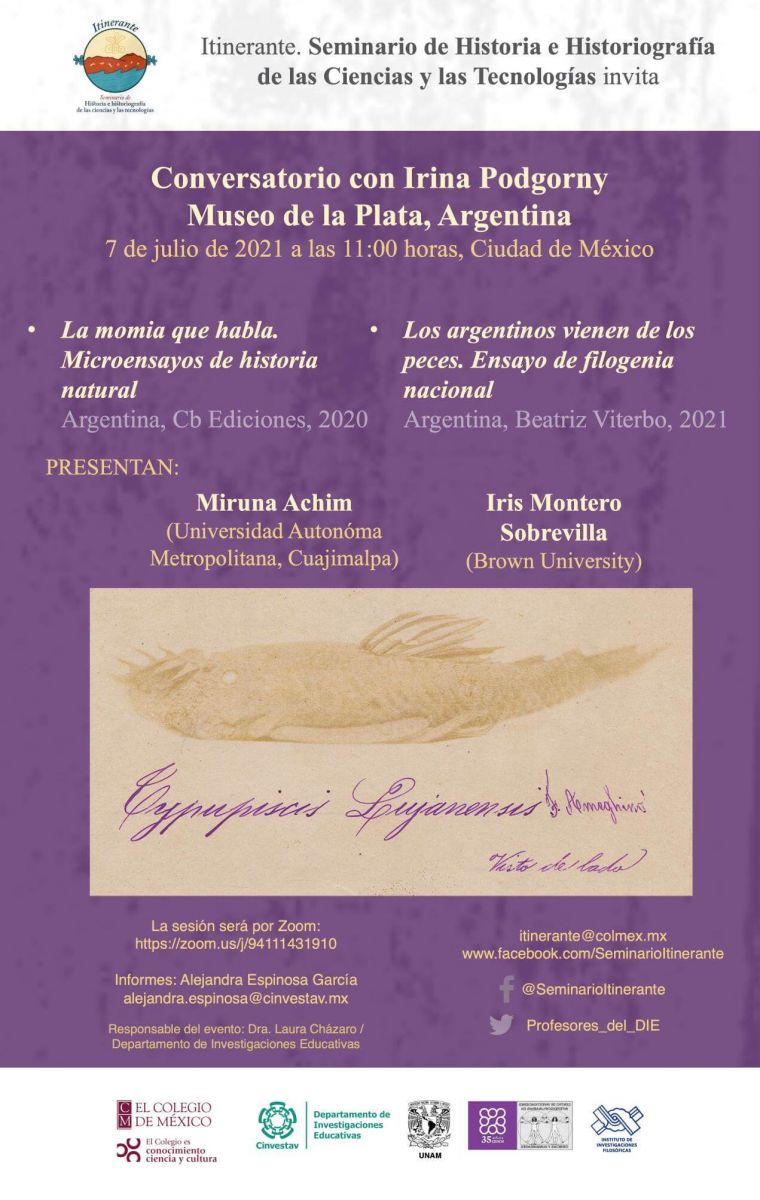

Conversatorio en torno a dos libros de la

Dra. Irina Podgorny (Museo de la Plata, Argentina)

-

“La momia que habla. Microensayos de historia natural” (Argentina, CBEdiciones, 2020)

-

“Los argentinos vienen de los peces. Ensayo de filogenia nacional” (Argentina, Beatriz Viterbo Editora, 2021).

|

Participan |

Dra. Miruna Achim (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa),

Dra. Iris Montero (Brown University)

Dra. Irina Podgorny (Museo de la Plata, Argentina) |

RESUMEN

RESUMEN

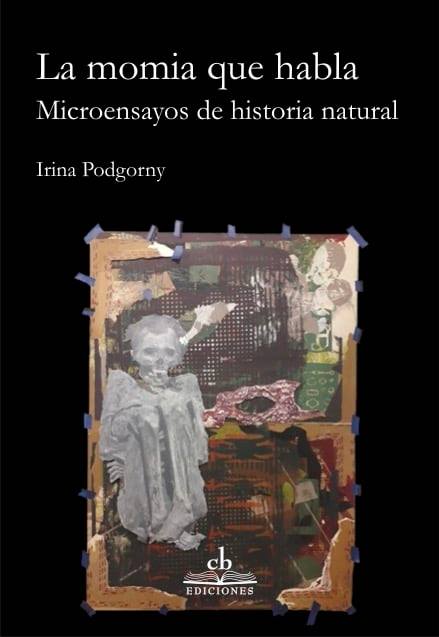

La momia que habla. Microensayos de historia natural

La momia que habla. Microensayos de historia natural

“Los textos que ahora Irina publica como libro han surgido de los escenarios más variados. No podía ser de otro modo viniendo de esta ciudadana global. Ha traído las historias del Ripley del Créase o no, el destino de los tesoros y objetos de arte saqueados en Oriente Medio por el ISIS, terremotos, extraterrestres (sí, marcianos y ovnis), museos de cera, las problemáticas de la era del antropoceno, bombas de la Segunda Guerra enterradas –y desenterradas–, el Muro de Berlín (lo visible y lo oculto), museos milenarios, remedios, milagros, playas artificiales alemanas, la nieve, robos de monedas antiguas, grietas en el suelo de África, la pasión por los huesos humanos y de animales (los gliptodontes, los mamuts y las vacas trepanadas la enloquecen), y muchísimas otras informaciones de aquí y allá. Sólo a alguien con una carrera y una trayectoria tan rica y nutrida se le podían ocurrir objetos de estudios de ese universo en el que se sobrevivía con picos, palas y todo tipo de pinceles o escobas…” Prólogo de Héctor Pavón. Introducción del libro en: https://www.academia.edu/44717630/LA_MOMIA_QUE_HABLA

Los argentinos vienen de los peces. Ensayo de filogenia nacional

“En el principio hubo un pez. O, mejor dicho, una fotografía. ¿Se trataba de un fósil lujanense? ¿De un bagre? ¿De una vieja del agua? El orden de los Siluriformes ha desafiado los más decididos intentos taxonómicos. Con la fotografía del ejemplar de un pez, recolectado y erróneamente clasificado por Florentino Ameghino, empieza este libro, donde Irina Podgorny ha coleccionado, para poner ante los ojos del lector, recortes de periódicos, inventarios de museos, fragmentos de libros, cartas y poemas, pautadas por las bellas fotografías de Adriana Miranda. Al deambular entre muestra y muestra, caemos en la cuenta de que, detrás de las historias que contamos, de ciencias, colecciones y héroes nacionales, se superponen las cosas más diversas: fango, barro, errores, inquinas, competencias, intrigas, frustraciones, la fotografía de un pez.”

“En el principio hubo un pez. O, mejor dicho, una fotografía. ¿Se trataba de un fósil lujanense? ¿De un bagre? ¿De una vieja del agua? El orden de los Siluriformes ha desafiado los más decididos intentos taxonómicos. Con la fotografía del ejemplar de un pez, recolectado y erróneamente clasificado por Florentino Ameghino, empieza este libro, donde Irina Podgorny ha coleccionado, para poner ante los ojos del lector, recortes de periódicos, inventarios de museos, fragmentos de libros, cartas y poemas, pautadas por las bellas fotografías de Adriana Miranda. Al deambular entre muestra y muestra, caemos en la cuenta de que, detrás de las historias que contamos, de ciencias, colecciones y héroes nacionales, se superponen las cosas más diversas: fango, barro, errores, inquinas, competencias, intrigas, frustraciones, la fotografía de un pez.”

Miruna Achim

“Un relato vibrante sobre un tema —la filogenia— poco conocido para la mayoría de los lectores y sobre la historia de un bagre de Luján que sirve como piedra de toque de la obra de Florentino Ameghino. Un símbolo de sus luchas con Hermann Burmeister. Una encarnación del nacionalismo argentino de inicios del siglo XX. Irina Podgorny enhebra todo esto en una trama narrativa que devela facetas desconocidas de Ameghino y de su época, cuando estaba todo por hacer y hasta el lugar de nacimiento podía ser una construcción social y política. La voz de Ameghino está presente en cartas y escritos que nos dejan penetrar en su intimidad. Desde la nota que le envía a Giovanni Capellini en Italia para tratar de evitar el servicio militar en ese país—donde había nacido—, hasta en la introducción de un libro destinado a denostar las ideas de alguno de sus tantos adversarios. Podgorny recorre este camino por la banquina de la historia; esa banquina tan necesaria, paralela al camino principal, pero que rara vez se transita. Un texto iconoclasta para entender la Argentina de fines del siglo XIX, comprender mejor la construcción de Ameghino como sabio de la argentinidad y para recorrer la dimensión política de su veneración.”

Gustavo G. Politis

- - -

Irina Podgorny es Historiadora de la ciencia. Lic. en Antropología y Doctora en Ciencias Naturales (Universidad Nacional de La Plata, Argentina). Es Investigadora Principal del CONICET en el Archivo Histórico del Museo de La Plata. Sus líneas de investigación incluyen historia de la ciencia y la medicina, museos de historia natural, e historia de colecciones paleontológicas y arqueológicas, campos en los que ha publicado extensamente en español y en inglés. Ha ofrecido múltiples cátedras visitantes en Francia, Estados Unidos y ha sido investigadora asociada del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia (Berlín, 2009-2010) y del Instituto Internacional de Investigación de Técnicas Culturales y Filosofía de los Medios (Weimar, 2013). Es Presidente de la Earth Science History Society (2019-2020) y desde este año es miembro del Consejo de la History of Science Society (HSS). Fue acreedora de los Premios Estímulo de la Fundación Bunge y Born (2001), Houssay de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación en el área de Historia y Antropología (2003), la Beca Félix de Azara (2007), Newberry Library Fellowship (2008), Georg-Forster Research Award (2013) y Alumni Initiative Award de la Fundación Alexander von Humboldt.

Irina Podgorny es Historiadora de la ciencia. Lic. en Antropología y Doctora en Ciencias Naturales (Universidad Nacional de La Plata, Argentina). Es Investigadora Principal del CONICET en el Archivo Histórico del Museo de La Plata. Sus líneas de investigación incluyen historia de la ciencia y la medicina, museos de historia natural, e historia de colecciones paleontológicas y arqueológicas, campos en los que ha publicado extensamente en español y en inglés. Ha ofrecido múltiples cátedras visitantes en Francia, Estados Unidos y ha sido investigadora asociada del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia (Berlín, 2009-2010) y del Instituto Internacional de Investigación de Técnicas Culturales y Filosofía de los Medios (Weimar, 2013). Es Presidente de la Earth Science History Society (2019-2020) y desde este año es miembro del Consejo de la History of Science Society (HSS). Fue acreedora de los Premios Estímulo de la Fundación Bunge y Born (2001), Houssay de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación en el área de Historia y Antropología (2003), la Beca Félix de Azara (2007), Newberry Library Fellowship (2008), Georg-Forster Research Award (2013) y Alumni Initiative Award de la Fundación Alexander von Humboldt.

Miruna Achim es profesora investigadora en la UAM-Cuajimalpa. Su investigación ha tratado temas en la historia de la ciencia, la medicina y la arqueología. Ha sido profesora invitada en la EHESS en París. Sus libros más recientes incluyen: "From Idols to Antiquity: Forging the National Museum of Mexico" (Nebraska University Press, 2017) y "Museos al detalle. Colecciones, antigüedades e historia natural" (Buenos Aires: Colección Prohistoria. 2013) en colaboración con Irina Podgorny. Editó "Piedra, papel, tijera: historia de instrumentos científicos en México" (Universidad Autónoma Metropolitana, 2018) en colaboración con Laura Cházaro y Nuria Valverde. Actualmente, está por publicar "Museum matters: the Making and Unmaking of Mexico’s National Collections" (coeditado con Susan Deans-Smith y Sandra Rozental), una antología de ensayos que reconstruyen la historia del coleccionismo en México a través de objetos específicos que formaron o siguen formando parte de las colecciones nacionales.

Iris Montero es profesora visitante de Estudios Hispánicos y Estudios de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. Es doctora en historia y filosofía de la ciencia por la Universidad de Cambridge. Antes de unirse al departamento de Estudios Hispánicos fue becaria postdoctoral Mellon en el Instituto Cogut de las Humanidades en Brown. Su trabajo se enfoca en la relación entre conocimiento y poder en contextos coloniales. Actualmente está trabajando en su primer libro "La naturaleza del colibrí: conocimiento, poder y las estaciones, 1500-1800", que cuestiona la universalidad climática de las estaciones a partir del caso del colibrí, un animal endémico de América. La primera versión de este estudio obtuvo mención honorífica a la mejor tesis por parte de la International Union of the History and Philosophy of Science and Technology en 2017. Ha publicado en las compilaciones Global Scientific Practice in an Age of Revolutions, 1750–1850, editada por Patrick Manning y Daniel Rood (Pittsburgh University Press, 2016) y Worlds of Natural History, editada por Helen Curry, Emma Spary, James Secord, y Nick Jardine, y publicada por Cambridge University Press en 2018.

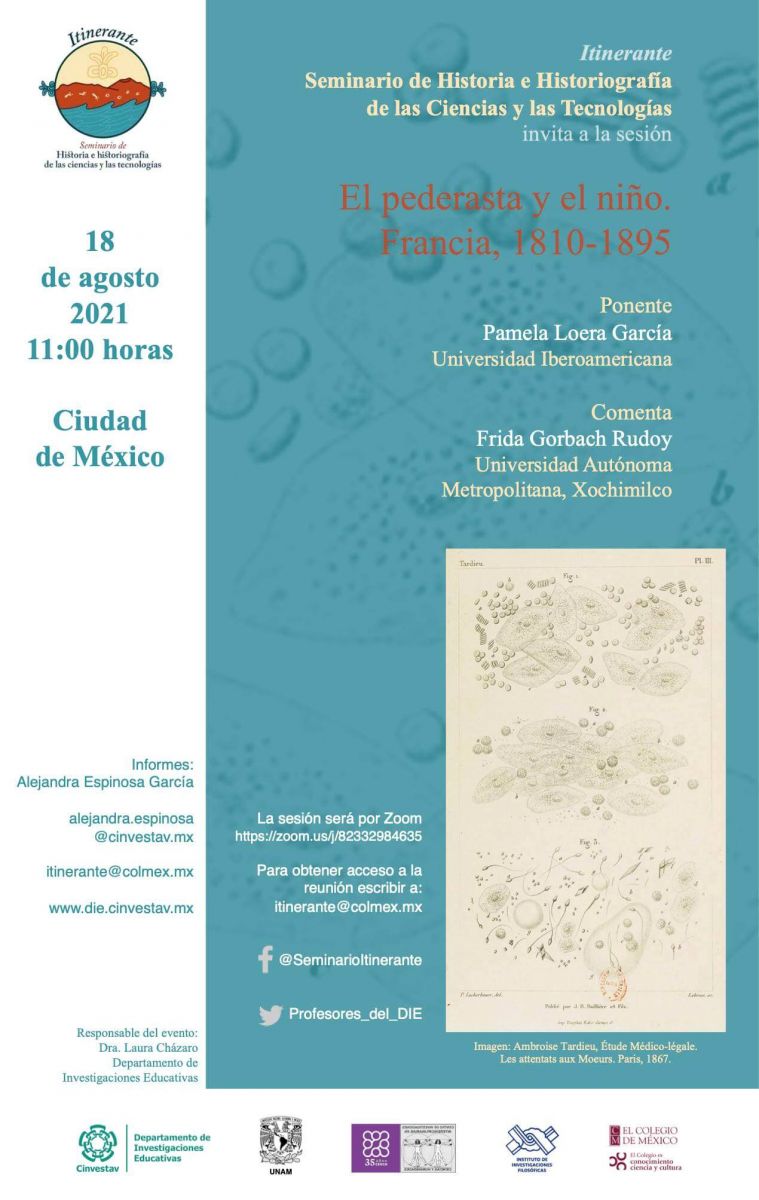

Sesión

El pederasta y el niño.

Francia, 1810-1895

|

Imparte |

Dra. Pamela Loera (Universidad Iberoamericana) |

|

Comenta |

Dra. Frida Gorbach (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco) |

RESUMEN

|

Imparte |

Dra. Pamela Loera (Universidad Iberoamericana) |

|

Comenta |

Dra. Frida Gorbach (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco) |

RESUMEN

El objetivo es indagar cuál era el significado del concepto pederastia, en qué consistía, qué tipo de gestos o prácticas contemplaba, y a partir de ello, analizar cómo los médicos legistas y los psiquiatras observaban estas agresiones mediante la búsqueda de evidencias, algunas en el cuerpo infantil, en el cuerpo y la psique del adulto, y otras más en algunos elementos de la escena del crimen.

El objetivo es indagar cuál era el significado del concepto pederastia, en qué consistía, qué tipo de gestos o prácticas contemplaba, y a partir de ello, analizar cómo los médicos legistas y los psiquiatras observaban estas agresiones mediante la búsqueda de evidencias, algunas en el cuerpo infantil, en el cuerpo y la psique del adulto, y otras más en algunos elementos de la escena del crimen.

El valor de este estudio radica en que, hasta el día de hoy, los historiadores han prestado mayor atención al atentado al pudor de niñas, mientras el ataque contra niños ha pasado más desapercibido. Cabe decir que el modo de explicar científicamente estos hechos era muy diferente al equivalente con niñas, pues se partía de otros conceptos, teorías y regímenes observacionales, eso sin mencionar que el objeto de estudio también era otro. En el niño, el objetivo era descubrir si éste era víctima reciente o habitual de coito anal, coito bucal o masturbación, y posteriormente identificar qué tipo de pederasta era el agresor, eso incluía descubrir qué lo motivaba a involucrarse con otros hombres y niños. Para resolver ambos problemas se pusieron en marcha diferentes estilos de razonamiento con sus respectivos elementos epistémicos, siendo los más importantes los estilos científico, anatomopatológico y psiquiátrico, todos ellos constituidos a lo largo del siglo XIX.

----

Pamela Loera es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana (Ciudad de México, 2019). De 2012 a 2014 realizó estudios relacionados con la historiografía decimonónica en México. A partir de 2015 emprendió un nuevo proyecto enfocado a la historia de la pederastia y la pedofilia en el siglo XIX francés, bajo el cual pudo hacer estancias de investigación en el Departamento de Historia de la Ciencia, Instituto de Historia - CSIC, y en el "Centre Alexandre Koyré" (CNRS-EHESS-MNHN) en el año 2018. Actualmente se desempeña como profesora a nivel licenciatura y posgrado en el Departamento de Historia de la UIA y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Frida Gorbach es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado varios artículos sobre monstruos y anomalías en el México del siglo XIX, sobre mujeres, locura e histeria en la misma época, así como sobre cultura e historia nacional. Algunos de sus libros son: "Histeria e historia. Un relato sobre el siglo XIX mexicano" (2020), "(In)disciplinar la investigación. Archivo, trabajo de campo y escritura" (editado con Mario Rufer en 2016), "El monstruo, objeto imposible. Un estudio sobre teratología mexicana (Siglo XIX)" (2008) y "Saberes locales: ensayos sobre historia de la ciencia" (editado con Carlos López Beltrán en 2008).

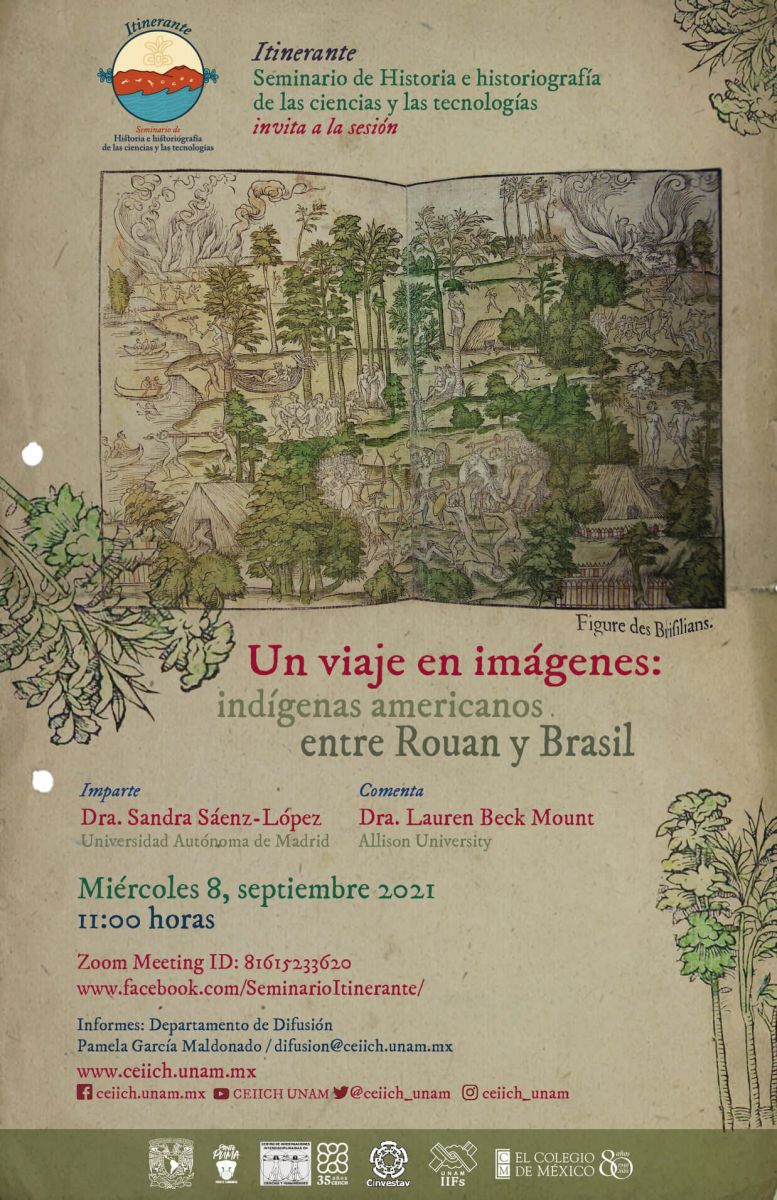

Sesión

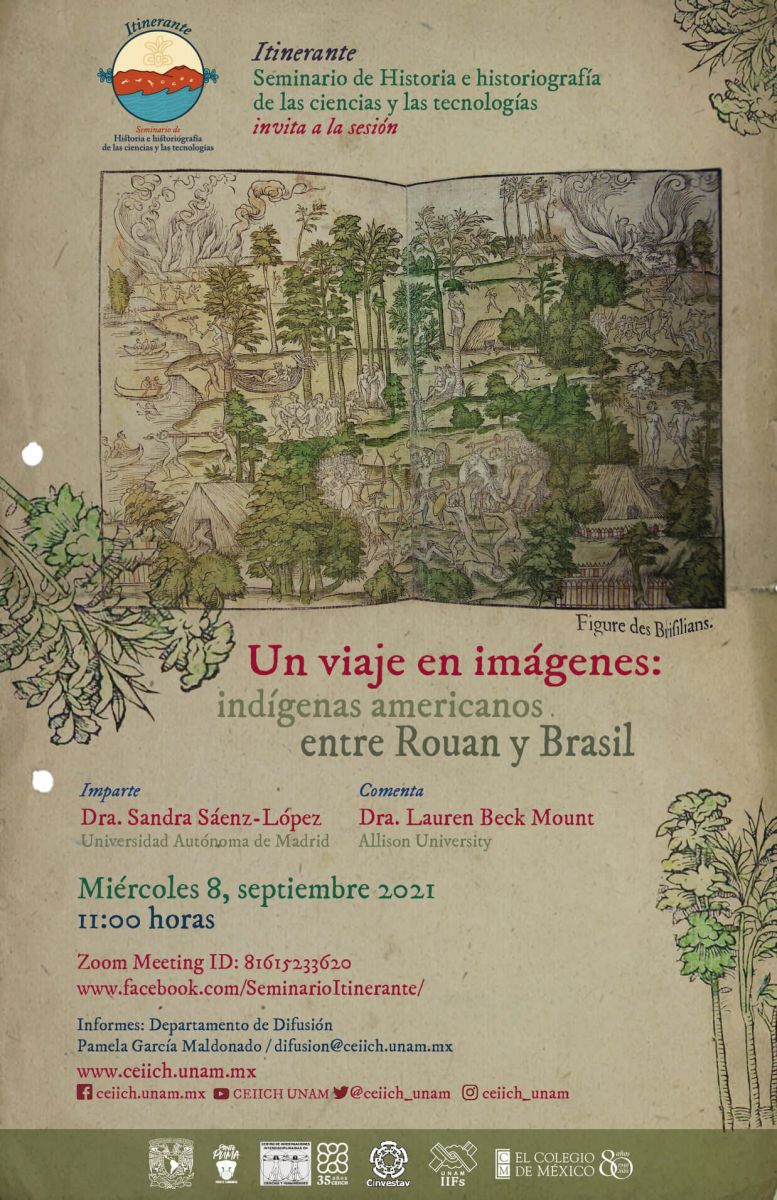

"Un viaje en imágenes: indígenas americanos entre Rouan y Brasil"

|

Imparte |

Dra. Sandra Sáenz-López (Universidad Autónoma de Madrid) |

|

Comenta |

Dra. Lauren Beck (Mount Allison University) |

sRESUMEN

RESUMEN

El 1 de octubre de 1550 hacía su entrada triunfal en la ciudad francesa de Ruán el rey Enrique II y su esposa, Catalina de Médici, un día después. Varias narraciones coetáneas dejaron testimonio de lo sucedido; de entre estas, sobresale por su detalle el impreso conocido en su título abreviado como "C’est la déduction" (Ruán: Robert le Hoy..., 1551).

El 1 de octubre de 1550 hacía su entrada triunfal en la ciudad francesa de Ruán el rey Enrique II y su esposa, Catalina de Médici, un día después. Varias narraciones coetáneas dejaron testimonio de lo sucedido; de entre estas, sobresale por su detalle el impreso conocido en su título abreviado como "C’est la déduction" (Ruán: Robert le Hoy..., 1551).

Los festejos que conmemoraron el evento se rodearon del aparato y la ostentación común a toda entrada regia. Además, se incluyó un toque exótico con el que recordar los esfuerzos de la nación francesa por establecer colonias comerciales en el Nuevo Mundo, a la vez que prometer sus frutos. A orillas del Sena se recreó un "tableau vivant" de Brasil que exhibía a sus habitantes y costumbres. El texto explica que “en toda la plaza deambulaban por aquí y allá unos trescientos hombres completamente desnudos, oscuros e hirsutos, sin tapar la natura. Iban ataviados y equipados según la costumbre de los salvajes de América, de donde se trae la madera de Brasil, entre los que se contaban, por lo menos, unos cincuenta salvajes verdaderos, recientemente traídos de su país”. Esa cuidadosa descripción de la recreación brasileña se acompañaba de una entalladura titulada “Figure des Brisilians”. Los brasileños figuran ejecutando las más diversas acciones: cargando con troncos del ansiado palo de Brasil, en danza, cazando aves, paseando en parejas, apoyados en un árbol, sentados en una hamaca, entrando en sus cabañas, o enfrentados en feroces contiendas.

Lejos de parecerse a una fotografía del territorio brasileño, la “Figure des Brisilians” respondía a un catálogo tipificado y como tal actuó: la entalladura de "C’est la déduction" fue utilizada como fuente para documentar el territorio brasileño en mapas francesas del Nuevo Mundo como los de Pierre Desceliers (1553), el "Livre de la marine de Pilote Pastoret" (1587) y de Pierre de Vaulx (1613). Pero no siempre del mismo modo. Las diferencias radican en el mensaje que sucintamente quisiera transmitirse sobre el territorio americano. Con este uso de la “Figure des Brisilians” para cartografiar el Nuevo Mundo, esos cincuenta salvajes verdaderos que recientemente habían sido llevados a Rouan, volvían, icónicamente, a su país de origen.

-----

Sandra Sáenz-López es Doctora en Historia del Arte (UCM, 2007) y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ESCRBBCCM, 2003). Ha disfrutado de contratos postdoctorales en el Groupe d’Anthropologie Historique de l’Occident Médiéval de París y el Warburg Institute de Londres (MICINN, 2009-11), el Dpto. Historia de la Ciencia del CSIC (JAE-Doc, 2011-14) y consiguió la 2012-13 David Woodward Memorial Fellowship in the History of Cartography de la University of Madison-Wisconsin. Ha dirigido el proyecto "101 obras maestras: ciencia y arte en los museos y bibliotecas de Madrid" (www.101obrasmaestras.com) y ha comisariado la exposición "Marginalia in cARTography" en el Chazen Museum of Art de Madison (WI, Estados Unidos, 2014), así como Cartografías de lo desconocido. Mapas en la Biblioteca Nacional de España (BNE, 2017-18), esta última con Juan Pimentel.

Lauren Beck se especializa en la cultura visual del mundo Atlántico moderno temprano, con interés en las interrelaciones de texto e imagen, cartografía histórica y voces marginadas. Ocupa la "Canada Research Chair" en Encuentros Interculturales y es profesora asociada de Estudios Hispanos en la Universidad Mount Allison, además de ser editora de "Terrae Incognitae". Sus publicaciones recientes incluyen "Visualizing the Text: From Manuscript Culture to Caricature" (coeditado con C. Ionescu, University of Delaware Press, 2017); "Canada before Confederation: Maps from the Exhibition" (coautoría con C. Van Duzer, Vernon Press, 2017); y "Transforming the Enemy in Spanish Culture: The Conquest through the Lens of Visual and Textual Multiplicity" (Cambria Press, 2013). Sus artículos han sido publicados en diferentes revistas, incluyendo los más recientes en "Renaissance Quarterly" y "Journal of Women's History". Actualmente tiene varias becas externas del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, el Fondo de Historia de Canadá y la Fundación Canadiense para la Innovación.

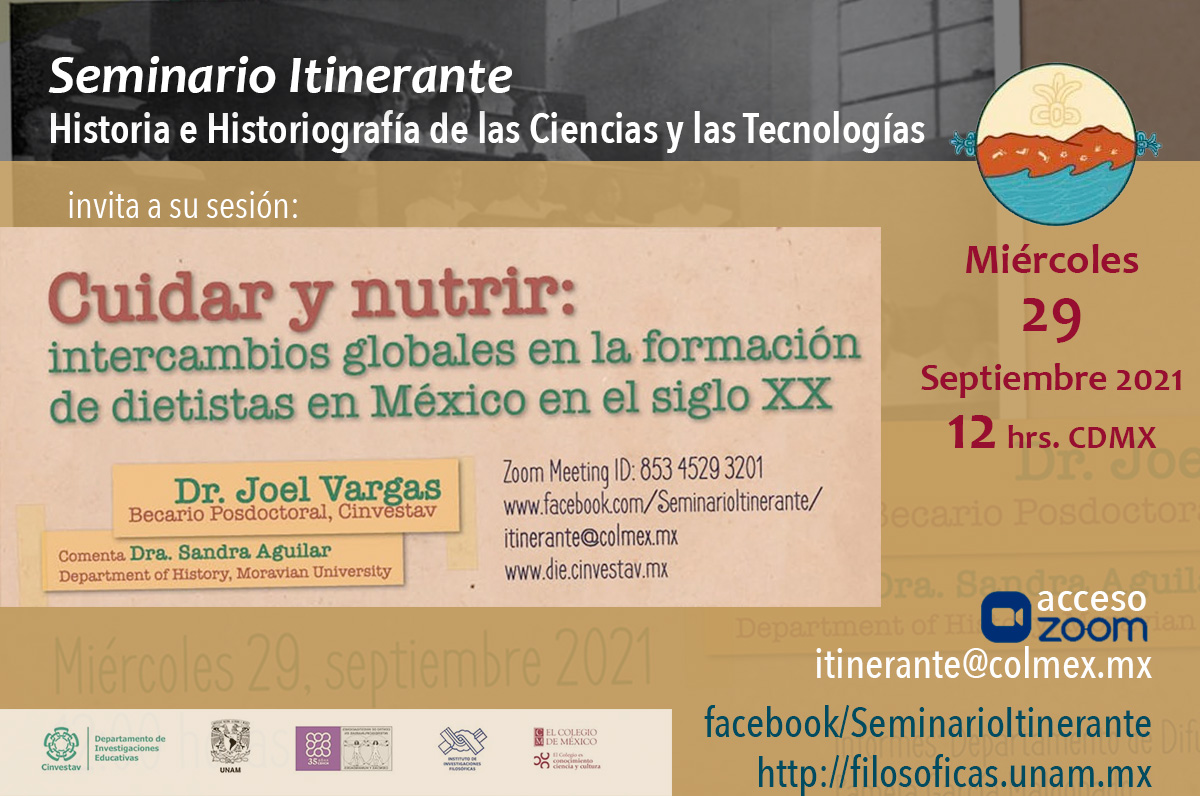

Sesión

" Cuidar y nutrir: intercambios globales en la formación de dietistas en México en el siglo XX ”

|

Imparte |

Dr. Joel Vargas (Becario Posdoctoral, Cinvestav) |

|

Comenta |

Dra. Sandra Aguilar (Department of History, Moravian University) |

RESUMEN

RESUMEN

La sesión tiene por objetivo analizar, desde la historia, los intercambios de conocimiento entre México, Argentina y los Estados Unidos que incidieron en la formación de profesionales de la nutrición en el siglo XX, en especial, las dietistas.

La sesión tiene por objetivo analizar, desde la historia, los intercambios de conocimiento entre México, Argentina y los Estados Unidos que incidieron en la formación de profesionales de la nutrición en el siglo XX, en especial, las dietistas.

A partir de la década de 1940, en México se crearon instituciones para combatir lo que se conocía como el “problema de la nutrición”, problema que en México se encontraba surcado por cuestiones de raza y clase. Su solución no solo requería investigación sobre la dieta y los cuerpos de los mexicanos, quienes eran comparados con cuerpos “normales” y dietas de “mejor” calidad nutricional. Estos aspectos eran reforzados por los especialistas en nutrición. En otros trabajos he analizado la formación de expertos en nutrición quienes dirigieron las primeras instituciones especializadas en el tema.

Desde muy temprano en la institucionalización de la nutrición en México, se diagnosticó que para resolver el problema de la nutrición era necesario formar más especialistas en el tema, quienes serían los encargados de llevar a la población el conocimiento científico de lo que se consideraba una alimentación racional e incidir en las prácticas alimenticias de la población. Sin embargo, hay un aspecto que ha sido poco abordado por la historiografía de la alimentación, y es el papel que jugaron las mujeres como destinatarias de una educación especializada en el cuidado alimentario, es decir, la formación de dietistas.

Esta investigación pretende mostrar las formas en que se concebía la participación de las mujeres como expertas en nutrición, fuesen nutriólogas o dietistas, y los requisitos necesarios para su educación. Con el caso de dos becarias mexicanas en el Instituto de Nutrición de Buenos Aires en la década de 1940, se pretende ilustrar cómo ciertos presupuestos de género eran compartidos por los especialistas latinoamericanos. Adicionalmente, uno de los becarios, el Dr. José Quintín Olascoaga, posteriormente fundaría una escuela de dietistas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la década de 1970, donde se consolidaron las formas de hacer ciencia de la nutrición, y en la cual, al parecer, se mantuvo el papel de “dietista” como profesión subordinada a otras profesiones que eran predominantemente masculinas. Las fuentes empleadas son el archivo de la SRE principalmente.

-----

Sesión

" Repensar la historia de la agroecología en México: Modernizaciones contenciosas en la primera mitad del siglo XX ”

|

Imparte |

Dr. Omar Olivares (Posdoctorado, Cinvestav) |

|

Comenta |

Dra. Ineke Phaf-Rheinberger (Instituto de Estudios Romances, Universidad Justus-Liebig, Giessen Alemania) |

RESUMEN

RESUMEN

El paisaje ha sido una noción duradera en la ciencias de la tierra, la geografía y los estudios ambientales. Pese a ser un concepto ampliamente debatido en la teoría, poco se ha explorado la historia americana en la que se tramó al paisaje como una herramienta epistemológica visual.

El paisaje ha sido una noción duradera en la ciencias de la tierra, la geografía y los estudios ambientales. Pese a ser un concepto ampliamente debatido en la teoría, poco se ha explorado la historia americana en la que se tramó al paisaje como una herramienta epistemológica visual.

A través del caso del alemán Johan Moritz Rugendas exploro la transformación del programa visual de Humboldt sobre América y la interrelación entre ciencia, arte, fisonomía y paisaje. Argumento que, gracias al desarrollo de las estéticas del paisaje y la imagen científica, la ciencia humboldtiana repercutió en los programas disciplinarios de la geografía, la geología y la botánica, en la segunda mitad del siglo XIX.

Esta es una investigación posdoctoral en curso que propone una lectura de la institucionalización de las ciencias de la tierra en el siglo XIX desde el análisis de la cultura visual y material; surge de las siguientes preguntas: ¿Cómo es el proceso que condujo a que la noción humboldtiana del paisaje se amplificase en las estéticas y ciencias de los estados-nación americanos de la segunda mitad del siglo XIX?; ¿Cuáles elementos visuales y cognitivos del paisaje ayudaron a configurar nociones difundidas sobre la naturaleza y el ambiente?; ¿Cuáles fueron las repercusiones del entrelazamiento del paisaje y las epistemes visuales de la segunda mitad del siglo XIX?

A través de un breve repaso sobre algunos trabajos de Rugendas en México y en Brasil (principalmente las imágenes que creó sobre el volcán Jorullo y los basaltos de Santa María Regla) pretendo reflexionar sobre estas preguntas.

-----

Omar Olivares es posdoctorante del Cinvestav, Posdoctorante del Getty Research Institute en Los Ángeles, California (2019-2020) e Investigador invitado (Research fellow) en la Universidad de Utrecht, Países Bajos (2017). Su investigación es interdisciplinaria y se centra en la relación del arte y la cultura visual de la ciencia. Estudia la imagen científica, el desarrollo del paisaje y otros imaginarios de la naturaleza desde la perspectiva de la Historia del arte. Sus intereses abarcan las estéticas de la naturaleza, la historia del paisaje: sus teorías y conexiones con las ciencias de la tierra, así como la intersección de la historia del arte y las humanidades ambientales. En 2019 obtuvo el doctorado en Historia del Arte por la UNAM con la tesis titulada: "Imagen y conocimiento científico: láminas y paisajes de José María Velasco". Es autor del libro "Atlas histórico del Estado de México" (Fondo editorial del Estado de México, 2013) y ha publicado diversos artículos y capítulos de libros a nivel nacional e internacional.

Ineke Phaf-Rheinberger es investigadora asociada del Instituto de Estudios Romances de la Universidad Justus-Liebig en Giessen, Alemania. Se especializa en literaturas y culturas españolas, holandesas y portuguesas en América Latina, África y el Caribe. Doctora por la Universidad Libre de Berlín, con puestos docentes en la Universidad de Leiden, Países Bajos; la Universidad Libre de Berlín; la Universidad Humboldt de Berlín; y la Universidad de Maryland, College Park. Su investigación abarca la expansión holandesa en América y África, y la pintura de paisajes de Frans Post y José María Velasco, particularmente. Sus publicaciones recientes incluyen: “Agua viva y la obra de Nelson Carrilho” (Cuadernos Americanos, México, 2,156, 2016, 89-110), “Science and Art in the Dutch Period in Northeast Brazil: The Representation of Cannibals as Allies Overseas” (Circumscribere. International Journal for the History of Science, 7, 2009, 37-47), “La visita de Sarmiento en Berlín y Potsdam – Wappäus, Rugendas y Burmeister en el radio de la influencia humboldtinana” (Hispamérica, XXXVIII, 113, 2009, 53-68), entre otras.

Sesión

" Repensar la historia de la agroecología en México: Modernizaciones contenciosas en la primera mitad del siglo XX ”

|

Imparte |

Quetzal Argueta Prado (Posdoctorante del CIATEJ-Conacyt) |

|

Comenta |

Lev Jardón Barbolla (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM)

Humberto Urquiza García (Coordinación de Humanidades, UNAM) |

RESUMEN

RESUMEN

El surgimiento de la agroecología entendida como ciencia, movimiento y práctica de una agricultura ecológica suele datarse alrededor de los años 1970. De acuerdo con la historiografía existente, ésta habría emergido como crítica y alternativa a la Revolución Verde dados los riesgos que planteaban las semillas híbridas, la maquinaria agrícola y los insumos agroquímicos. La conciencia de la degradación ambiental que podía causar el modelo agroindustrial tuvo un punto de quiebre a partir de la década de 1970, sin embargo, tal como han señalado diversos autores, ubicar el despertar ecológico en esos años y desligarlo de las iniciativas y voces que en este tenor podemos encontrar en el pasado es problemático. Nos hace perder de vista la historicidad del proceso, presenta a los actores del pasado como ingenuos o indolentes frente a los riesgos tecnoindustriales, eclipsa sus reticencias y argumentos, y presenta las alertas contemporáneas como súbitas tomas de conciencia.

El surgimiento de la agroecología entendida como ciencia, movimiento y práctica de una agricultura ecológica suele datarse alrededor de los años 1970. De acuerdo con la historiografía existente, ésta habría emergido como crítica y alternativa a la Revolución Verde dados los riesgos que planteaban las semillas híbridas, la maquinaria agrícola y los insumos agroquímicos. La conciencia de la degradación ambiental que podía causar el modelo agroindustrial tuvo un punto de quiebre a partir de la década de 1970, sin embargo, tal como han señalado diversos autores, ubicar el despertar ecológico en esos años y desligarlo de las iniciativas y voces que en este tenor podemos encontrar en el pasado es problemático. Nos hace perder de vista la historicidad del proceso, presenta a los actores del pasado como ingenuos o indolentes frente a los riesgos tecnoindustriales, eclipsa sus reticencias y argumentos, y presenta las alertas contemporáneas como súbitas tomas de conciencia.

¿Hubo en México conciencia de los riesgos que producía la modernización agrícola previas a las registradas a partir de 1970? ¿Se produjeron resistencias o se formularon estrategias alternativas a las propuestas? A partir de estas interrogantes nos interesa revisitar la historia de la modernización agrícola que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, y estudiar las percepciones y respuestas sociales que ésta generó. Así, a partir de la revisión de la literatura existente sobre el tema, de investigación realizada en archivos históricos y hemerotecas, así como de trabajo de historia oral realizado entre campesinos que ese proceso de modernización agrícola a finales de los años 1940 y principios de 1950 en la zona de la Ciénega de Zacapu, en este trabajo presentaremos algunas voces que, aunque marginales, alertaron contra los efectos que podían generar la nuevas tecnologías promovidas por la agricultura industrial, y propusieron alternativas que deberían considerarse como antecedentes de la agroecología contemporánea.

-----

Sesión

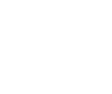

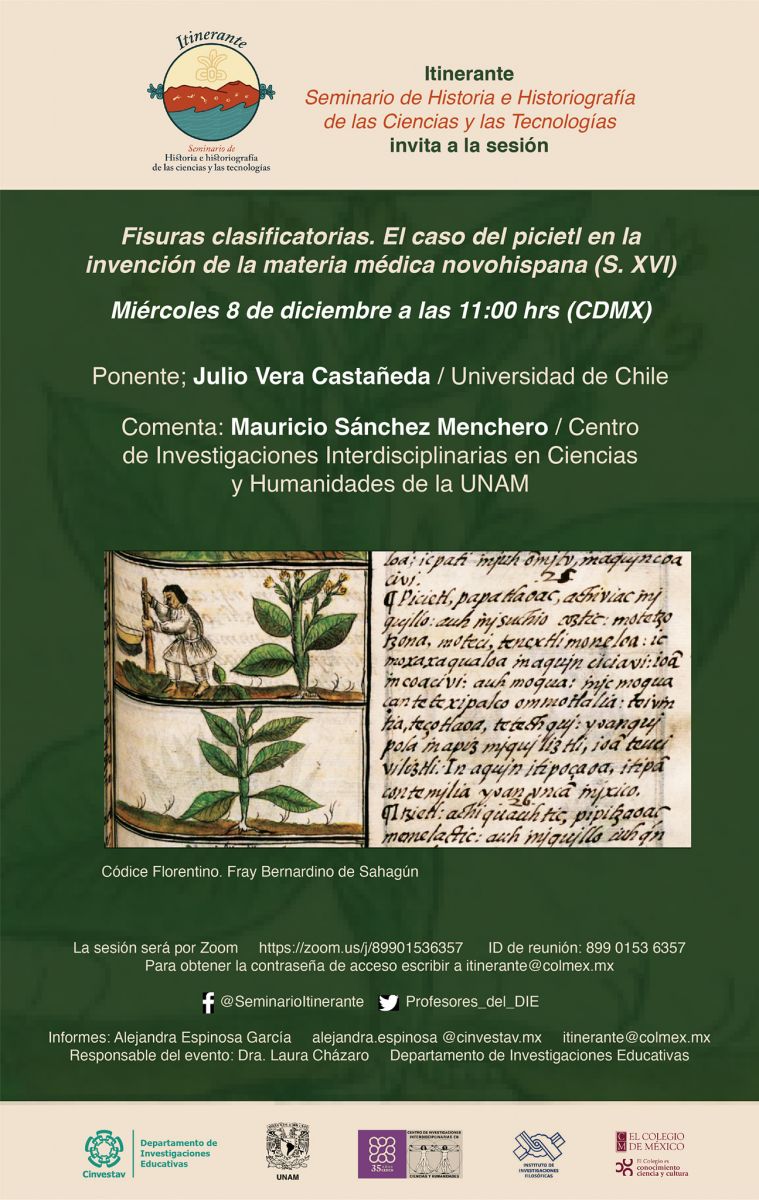

" Fisuras clasificatorias. El caso del picietl en la invención de la materia médica novohispana (S. XVI) ”

|

Imparte |

Julio Vera Castañeda (Universidad de Chile) |

|

Comenta |

Mauricio Sánchez Menchero (CEIICH-UNAM) |

RESUMEN

RESUMEN

Reconocer es ya un acto de conquista y sujeción” dice Antonello Gerbi en su clásico estudio La naturaleza de las Indias Nuevas. Junto con identificar el eurocentrismo con que los descriptores de Indias narran y describen la naturaleza de América, el historiador italiano nos recuerda que la capacidad de clasificar y jerarquizar la naturaleza es una parte sustancial de las formas en que se ejerce el dominio.

Reconocer es ya un acto de conquista y sujeción” dice Antonello Gerbi en su clásico estudio La naturaleza de las Indias Nuevas. Junto con identificar el eurocentrismo con que los descriptores de Indias narran y describen la naturaleza de América, el historiador italiano nos recuerda que la capacidad de clasificar y jerarquizar la naturaleza es una parte sustancial de las formas en que se ejerce el dominio.

A partir de esta idea, la presente ponencia estudia las representaciones escritas del picietl (tabaco) producidas en México colonial, entre 1552 y 1591. Se trata del estudio de un corpus de manuscritos e impresos médicos y el lugar que ellos destinan a la denominación y clasificación de la “materia médica” del territorio, en contextos de coexistencia de tradiciones hispanas e indígenas. Desde el caso particular del picietl, enfatizo las dificultades que acarreó la clasificación de las hierbas del Nuevo Mundo desde el léxico del saber médico europeo y su vinculación con las estructuras simbólicas del dominio colonial. Esto se evidencia a partir de las diferentes posturas frente a la condición medicinal del humo del picietl y la importancia que otorgan las obras sobre materia médica a los modos en que son usadas las hierbas dentro de la cultura médica colonial.

A modo de hipótesis, planteo que estas representaciones jugaron un rol clave en la apropiación de los saberes médicos locales, al traducir y formalizar el saber de las hierbas medicinales, que manejaban agentes indígenas claves del proceso de colonización, en el campo de conocimientos que son propios de la cristiandad occidental. En un ámbito más amplio, estas operaciones contribuyeron a la construcción de jerarquías coloniales al fijar criterios de usos legítimos e ilegítimos de las hierbas medicinales.

-----

Julio Vera es Licenciado en Historia por la Universidad de Chile (2016) y Magíster en Estudios Latinoamericanos por la misma casa de estudios (2020). Sus líneas de investigación son los estudios coloniales en un horizonte interdisciplinario, abordados desde los aportes de la historia de las ciencias y la medicina, al igual que de los estudios sobre cultura visual y cultura material. Particularmente, se ha centrado en el estudio del saber médico en torno a las hierbas y su vinculación con las prácticas de traducción de dichos saberes dentro de los marcos de la dominación hispana. Actualmente se desempeña como Asesor del programa de escritura para Tesistas del Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile y como ayudante del proyecto Fondecyt “Códices, crónicos y palimpsestos. Reflexiones filosófico-políticas en las traducciones culturales de indios letrados en el mundo cultural novohispano (1552 – 1692)”, a cargo del Doctor Alejandro Viveros.

Mauricio Sánchez Menchero es investigador de tiempo completo en el CEIICH de la UNAM, también integrante del programa de Estudios Visuales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Es licenciado en comunicaciones por la UAM-Xochimilco y tiene una maestría y un doctorado en historia de la comunicación social por la Universidad Complutense de Madrid. Las líneas de investigación en que trabaja son los estudios visuales y la historia cultural de los libros científicos, su circulación y apropiación, así como otras industrias culturales como la fotografía y las producciones cinematográficas. Actualmente, imparte cursos de licenciatura sobre investigación en historia cultural y de posgrado en Estudios Latinoamericanos en la FFyL de la UNAM. Además, fruto de sus investigaciones, cuenta con más de una veintena de publicaciones de carácter académico, editadas tanto en revistas como en libros colectivos nacionales e internacionales.

Coordinan: Dra. Adriana Minor (CEH-Colmex), Dra. Angélica Morales (CEIICH-UNAM), Dr. Carlos López Beltrán (IIFs-UNAM), Dra. Laura Cházaro (Cinvestav) y Dra. María Eugenia Constantino (SLU, UVM).

Seminario Itinerante

Seminario Itinerante

Reconocer es ya un acto de conquista y sujeción” dice Antonello Gerbi en su clásico estudio La naturaleza de las Indias Nuevas. Junto con identificar el eurocentrismo con que los descriptores de Indias narran y describen la naturaleza de América, el historiador italiano nos recuerda que la capacidad de clasificar y jerarquizar la naturaleza es una parte sustancial de las formas en que se ejerce el dominio.

Reconocer es ya un acto de conquista y sujeción” dice Antonello Gerbi en su clásico estudio La naturaleza de las Indias Nuevas. Junto con identificar el eurocentrismo con que los descriptores de Indias narran y describen la naturaleza de América, el historiador italiano nos recuerda que la capacidad de clasificar y jerarquizar la naturaleza es una parte sustancial de las formas en que se ejerce el dominio.

En esta sesión me propongo presentar un primer proyecto del libro que estoy empezando a concebir, lo cual me daría la oportunidad de reunir toda mi información y formular un argumento que comprenda los distintos temas investigados. A continuación, una síntesis muy inicial de dicho argumento.

En esta sesión me propongo presentar un primer proyecto del libro que estoy empezando a concebir, lo cual me daría la oportunidad de reunir toda mi información y formular un argumento que comprenda los distintos temas investigados. A continuación, una síntesis muy inicial de dicho argumento.

RESUMEN

RESUMEN

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán México, CDMX

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán México, CDMX